柏林赫塔后防失误连连,惨遭逆转痛失好局

在一场本可掌控局势的关键战役中,柏林赫塔却因后防线接连不断的致命失误,将大好形势拱手相让,最终遭遇对手强势逆转。此役不仅暴露出球队防守体系的深层隐患,更折射出职业足球比赛中瞬息万变的残酷性。从开场阶段的稳健布局到下半场崩盘式的溃败,柏林赫塔的经历堪称现代足球防守教科书级的反面案例,也为后续赛事敲响了警钟。

防线协同现裂痕

柏林赫塔本场比赛的防守体系自始至终未能形成有效联动。中后卫与边卫之间的空档频繁暴露,尤其当对手发动快速反击时,两侧通道几乎畅通无阻。第65分钟的首个失球正是源于左路协防失位,让对方前锋轻松突破传中。这种基础站位上的松散,使得整条防线如同多米诺骨牌般脆弱。

更为严重的是门将与后卫线的沟通完全脱节。面对高球轰炸时,出击时机选择屡屡出现偏差,导致回传球屡次变成乌龙助攻。统计显示,全队共有7次非受迫性失误直接送给对方进攻机会,其中三次发生在禁区内的低级传递错误。

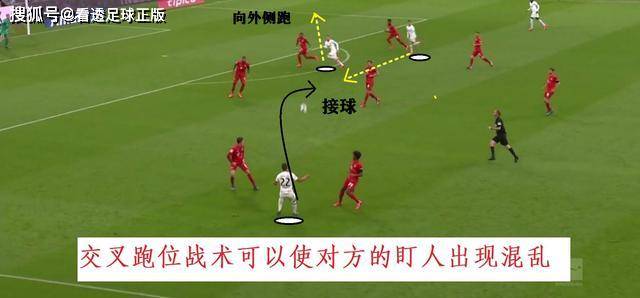

定位球防守更是成为致命短板。两个角球失分均因盯人不紧造成,特别是第二粒失球时,三名防守球员竟无人干扰攻方头槌攻门。这种集体性的防守意识缺失,反映出日常训练中对细节把控的重大疏漏。

关键时段注意力涣散

领先后的保守心态成为压垮骆驼的最后一根稻草。当比分变为1-0后,柏林赫塔全队明显回收阵型,却未及时加固中场屏障。对手敏锐捕捉到这种战略收缩带来的空间,通过连续短传渗透撕开防线。第78分钟扳平进球前,对方已连续完成四次成功传递。

疲劳期的注意力衰退尤为致命。比赛最后二十分钟内,防守球员多次出现眼神防守的尴尬场面,对第二落点的争夺形同虚设。慢镜头显示,多个失球过程中防守者甚至未做出应有的封堵动作,完全失去位置感。

精神层面的松懈还体现在犯规时机的选择上。急于破坏对方攻势时的鲁莽铲抢,反而送给对手绝佳的定位球机会。这种顾此失彼的决策失误,彻底打乱了原有的防守节奏。

应急机制形同虚设

替补席的配置暴露出教练组的风险预估不足。面对明显的体力透支迹象,直到第80分钟才进行首次换人调整,此时防线早已千疮百孔。换上的年轻球员虽具冲击力,但缺乏大赛经验的弱点被对手充分利用。

临场指挥同样值得商榷。当发现四后卫体系难以招架时,并未及时变阵三中卫加强宽度保护。固执沿用原有阵型的结果,就是被对手抓住宽度劣势反复冲击。数据显示,对方全场有14次传中尝试,成功率高达64%。

视频助理裁判系统的介入加剧了防守端的慌乱。两次争议判罚期间,防守球员始终无法集中精力布防,间接导致丢球后的士气雪崩。这种突发状况应对能力的匮乏,凸显出球队心理素质建设的短板。

个体能力制约整体

核心后卫的个人技术缺陷被无限放大。主力中卫转身速度偏慢的特点,被对手速度型前锋反复针对。赛后数据显示,其成功率仅为37%的争顶数据远低于赛季平均水平。

边翼卫的插上幅度与回追能力失衡。进攻端投入过多兵力的同时,退守时往往留下巨大真空地带。这种攻守转换中的取舍失当,使得球队始终处于被动挨打局面。

门将环节的稳定性缺失成为最后一道防线之殇。本场作出的数次扑救虽然精彩,但脱手球的处理失误直接造就了制胜进球。关键时刻的心理波动,映射出整支球队抗压能力的不足。

这场苦涩失利犹如一面镜子,清晰映照出柏林赫塔防守体系中存在的结构性缺陷。从个人能力到团队协作,从战术执行到心理调节,每个环节都需要系统性重塑。唯有正视这些沉疴宿疾,才能在未来的硬仗中避免重蹈覆辙。

对于志在欧战资格的柏林赫塔而言,此次教训远比三分更有价值。如何将阵痛转化为成长动力,考验着俱乐部上下的智慧与决心。毕竟在竞技体育的世界里,真正的强者不是从不跌倒,而是每次跌倒都能带着伤疤继续前行。